今回は「簡単なハモリの作り方」について書いてみましょう。

カラオケやライブなどで、

メロディに合わせて自然にハモってくる人っていますよね。

「どうしてあんなにスッとハモれるんだろう?」と

不思議に思ったことはありませんか?

実は、感覚だけでハモっているのではなく、

そこにはちょっとしたコツがあるんです。

そのコツを知れば、意外と簡単にハモれるようになります。

もちろん、編曲にも使えます。

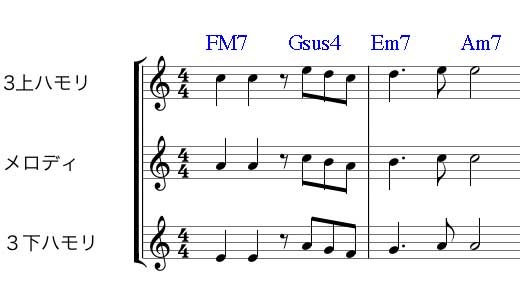

ハモリの基本は「3度」

簡単にハモるポイントは「3度」です。

「3度」とはインターバル(音程)のことで、「長3度」や「短3度」などがあります。

インターバルがよく分からなければ、

とりあえずは「メロディ音から、鍵盤で数えて3つ上、または3つ下の音」と覚えておけば大丈夫です。

例えば、メロディが「ド」のとき、その3つ上は「ミ」。

メロディが「レ」のとき、その3つ上は「ファ」。

つまり、メロディの音から3つ数えて歌えば、それっぽくハモリになるというわけです

key=Cのメジャースケールなら、

メロディが「ド-レ-ミ~♪」の場合、ハモリは「ミ-ファ-ソ~♪」。

逆に下でハモりたいなら、3つ下を歌えば「ラ-シ-ド~♪」のようになります。

なぜハモリに「3度」がよく使われるのか?

音楽で最も多く使われるハモリが「3度」なのには理由があります。

それは、響きが安定していて耳に心地よいからです。

「ド」の音に「ミ」を重ねると、自然とCメジャーコードの響きが生まれます。

この安定感があるからこそ、誰が聞いても「気持ちいい」と感じやすいんです。

音楽理論を知らなくても、

「メロディから3つ上(または下)」と覚えておくだけで、

すぐに実践できるのが、3度ハモリの魅力です。

即興ハモリの練習法

「理屈は分かっても、実際に歌えるかな?」という不安があるならば、

次のような練習を試してみてください。

- 鍵盤やアプリで確認

メロディと、その3度上を同時に鳴らして耳で確認。

たとえば「ド」と「ミ」を一緒に鳴らして響きを覚える。 - カラオケで挑戦

好きな曲を流し、メロディに対して「3つ上の音」を探しながら口ずさんでみる。 - DTMを使った練習

DTMなら、メロディをMIDIで打ち込んで、

そのまま3度上にコピーすれば「ハモリパート」がすぐに作れます。

あとは、スケール(C-メジャースケールなど)に合うように微調整しましょう。DTMは目で確認できるので、耳だけでなく視覚的にも理解しやすいのがメリットです。

最初は、音を外してしまっても大丈夫です。

繰り返すうちに耳が慣れて、だんだん自然にハモれるようになります。

「音を取る」よりも「音の響きを感じる」つもりで練習すると、上達が早いですよ。

「下ハモリ」と「上ハモリ」の印象の違い

ハモリには「上に重ねる」場合と「下に重ねる」場合があります。

上ハモリは、全体を明るく華やかにする効果があります。

ポップな曲や盛り上げたい場面にぴったりです。

一方、下ハモリは落ち着きや厚みを加えてくれます。

バラードやしっとり聴かせたい曲に効果的です。

同じ曲でも、上ハモリを選ぶか下ハモリを選ぶかで

リスナー(聞き手)の印象は大きく変わります。

場面や気分に合わせて使い分ければ、歌の表現力が広がりますよ。

DTMや編曲でのハモリの活かし方

ハモリは歌だけでなく、作曲やDTMのアレンジでも大きな役割を果たします。

例えば、メインメロディを打ち込んだあと、

その3度上の音をコピーして重ねるだけで、

あっという間に「ハモリパート」が完成します。

あとは、スケールに合うように微調整しましょう。

「C-メジャースケール」でハモるならば、メロディを3度上げます。

その結果、♯や♭が付く音になったならば、

「ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ」の音になるよう微調整します。

さらに編曲で工夫するなら、「上ハモリ」と「下ハモリ」を組み合わせたり、

サビだけにハモリを入れて盛り上げたりすると、

メリハリが生まれて、曲の完成度が上がります。

DTMで練習すれば、耳だけでなく目で音程を確認できるので、ハモリ初心者でも理解しやすいと思います。

作曲や編曲を進める中で「ちょっと物足りないな」と感じたら、

3度ハモリを足してみると華やかさが出ますよ。

まとめ|3度を意識すれば誰でもハモれる!

ハモリを簡単に作るコツは「3度」にあります。

- メロディから3つ上、または3つ下を歌うだけでOK

- 練習で耳を慣らせば即興でもハモれる

- 上ハモリと下ハモリで印象が変わる

DTMや編曲で3度ハモリを応用すれば、曲作りの幅もぐんと広がります。

ハモリの作り方は、もっとたくさんの方法があるのですが、

以上のことを知っているだけでも、十分なハモリを作れるようになります。

カラオケやセッション、そしてあなたの作曲・編曲・DTMでも

ぜひ試してみてくださいね(^◇^)ノ

→オンライン作曲講座「わくわく作曲先生♪」トップページへ戻る

→音楽制作の知識大全「音楽レシピ(作り方)の図書館」のもくじへ戻る